Am Montag ist eine Ausstellung über künstlerische Fotografie der DDR in der Berlinischen Galerie zu Ende gegangen, die seit Oktober letzten Jahres viele Besucher angezogen hat. Sie umfasst die Zeit zwischen 1949, dem Gründungsjahr der DDR, bis 1989, dem Jahr des Zusammenbruchs. Zu besichtigen waren 250 Arbeiten von 34 Künstlern sowie einige Dokumentarfilme. Auch an anderen Orten in Berlin gab es Themenausstellungen mit Künstlern aus der ehemaligen DDR. Die Ausstellung zur DDR-Kunst in Erfurt ist gerade zu Ende gegangen, Ausstellungen in Weimar und Gera laufen noch bis Anfang Februar.

Erasmus Schröter, Frau in Rot, Leipzig 1985

Erasmus Schröter, Frau in Rot, Leipzig 1985© Erasmus Schröter, Sammlung Berlinische Galerie, Berlin

Die Berliner Ausstellung ist die bisher umfassendste Schau ostdeutscher Fotografiekunst. Insgesamt geht es um eine Neubewertung von DDR-Kunst, die früher oft pauschal als staatstragend abgetan wurde. So kam 2001 in Nürnberg eine Ausstellung über den DDR-Maler Willi Sitte aus politischen Gründen nicht zustande. 2009 zeigte die Ausstellung 60 Jahre 60 Werke im Berliner Gropius-Bau anlässlich des 60. Jahrestags der Bundesrepublik kein einziges Werk aus der ehemaligen DDR. Mit-Kurator Siegfried Gohr hatte damals geäußert, die „sogenannte DDR-Kunst“ gehöre in ein historisches Museum und nicht ins Kunstmuseum.

Das Anliegen der Ausstellung „Geschlossene Gesellschaft“, so Kurator Ulrich Domröse, sei nicht, eine Chronik der DDR in Bildern zu liefern, sondern einen Überblick über die künstlerische Fotografie der DDR zu verschaffen, die noch wenig der Öffentlichkeit in größeren Präsentationen zugänglich gemacht worden sei. Ihm ginge es darum, darauf hinzuweisen, wie unterschiedlich die Generationen auf ihre Zeit reagiert hätten. Ein Großteil der Arbeiten stammt aus der eigens von Domröse angelegten Sammlung von DDR-Fotografie an der Berlinischen Galerie.

Die Ausstellung ist nicht streng chronologisch geordnet, sondern in drei thematische Kapitel unterteilt – nach einem Prolog folgen Realität-Engagement-Kritik, Montage-Experiment-Form, Medium-Subjekt-Reflexion –, die eine gewisse zeitliche Entwicklung deutlich machen. Eindringlich kann man die Veränderung der Motive und der Perspektiven erkennen. Auffällig ist der Unterschied zwischen den Arbeiten der frühen DDR und den späteren Werken in den 80er Jahren.

Keine Schau der DDR in Bildern

Auch wenn die Ausstellung keine Chronik der DDR liefern möchte, ist es doch für ein tieferes Verständnis der Arbeiten notwendig, diese im Kontext der gesellschaftlichen und sozialen Widersprüche der DDR zu betrachten.

Die DDR war nicht, wie 1917 die Sowjetunion, aus einem revolutionären Aufstand der Arbeiter hervorgegangen, sondern Ergebnis der Ausdehnung der Eigentumsverhältnisse der Sowjetunion auf die osteuropäischen Pufferstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gründung der DDR 1949 erfolgte als Reaktion auf den Beginn des Kalten Kriegs und auf die Gründung der Bundesrepublik Deutschland im selben Jahr. Die Verstaatlichungen, die den sozialistischen Bestrebungen der Arbeiter im Nachkriegsdeutschland entgegenkamen, schufen die Grundlage für ein umfassendes Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem, das für ein hohes Maß an sozialer Gleichheit sorgte. Diese wurde zum positiven Bezugspunkt vieler Arbeiter, auch vieler Künstler, die glaubten, das System der DDR könne zu einer echten Alternative zur kapitalistischen BRD werden.

Doch die fortschrittlichen Produktionsverhältnisse und damit verbundenen sozialen Bedingungen wurden von der SED-Bürokratie permanent untergraben. Die stalinistische DDR-Regierung behauptete, sie vertrete den Sozialismus, stand aber in Wahrheit jeder unabhängigen Regung der Arbeiterklasse feindlich gegenüber und unterdrückte den Marxismus. Als die osteuropäischen Regime in den 80er Jahren in die Krise gerieten und unter Gorbatschows Führung in der Sowjetunion erste Privatisierungen durchgeführt wurden, setzten auch Teile des DDR-Apparats auf eine Rückkehr zu kapitalistischen Verhältnissen.

Diese politischen Entwicklungen drückten sich natürlich auch innerhalb der Künstlerkreise aus. Viele Künstler hatten ein eher ambivalentes Verhältnis zur Bürokratie: Einerseits wurden ihre Arbeiten immer wieder zensiert, teilweise ganz unterdrückt, andererseits genossen sie auch besondere Freiheiten, lebten von staatlichen Aufträgen für Zeitschriften u.ä., hatten Verbindungen zur Bürokratie, waren aber immer abhängig von deren willkürlichen Entscheidungen im Kulturleben.

In der Doktrin des Sozialistischen Realismus, der einzig zulässigen Kunstform, drückte sich die ganze Ignoranz und Verachtung der Bürokratie für die Belange der Arbeiter und für die Wahrheit aus. Diese „Kunst“, die so gar nichts mit Realismus gemein hatte, besaß nur die Aufgabe, durch Verbreitung von oberflächlichem Optimismus von der Tiefe der gesellschaftlichen Probleme abzulenken.

Gerade die früheren Arbeiten in der Ausstellung – inspiriert von der sozialen Gleichheit und abgestoßen von der Staatskunst – zeigen ein starkes gesellschaftliches Anliegen, wobei man der offiziellen DDR-Propaganda offenbar eine Art universellen Humanismus entgegensetzen wollte. Der fotografische Humanismus nach dem Zweiten Weltkrieg legte sein Hauptaugenmerk auf den einzelnen Menschen im alltäglichen Leben. So wendet sich die sozialdokumentarische bzw. sozial engagierte Fotografie der älteren Fotografengeneration der DDR dem Menschen im Kontext von Stadt, Arbeit, Gesellschaft, Wohnen, Familie etc. zu und lässt dem menschlichen Porträt eine herausragende Stellung zukommen. Die Tradition dieser Art Fotografie verstand sich lange Zeit auch international explizit als Instrument im Kampf für gesellschaftliche Veränderung und Verbesserung.

Der zweite große Teil der Ausstellung folgt einer Linie der Fotografie in den 1980er Jahren, die sich von den „großen gesellschaftlichen Erzählungen“ abkehrt und in einer vielfältigen Inszenierung ihrer Motive gipfelt, die sich vor allem um Identität, ein allgemeines Lebensgefühl oder den eigenen Körper dreht, fragmentarische, verrätselte Bilder von der Welt erstellt und sich mit einem Zitat von Sven Marquardt treffend zusammenfassen lässt: „Momente inszenieren, die weit weg vom DDR-Geschehen waren“.

Realität-Engagement-Kritik

Eine wichtige Erkenntnis der Ausstellung ist, dass die DDR, zumindest was die Fotografie betrifft, von jeher von außen beeinflusst und eben nicht derart „geschlossen“ war, wie man es vielleicht vermutet hätte oder auch der Ausstellungstitel suggeriert. Die Dokumentarfilme verraten, dass die Fotografen über die internationalen Trends informiert waren, dass es regen internationalen Austausch und Vorbilder gab. Dennoch zeigt sich über Jahrzehnte das Besondere der DDR-Fotografien, das die Qualität der frühen Arbeiten ausmacht. Der Kurator selbst beschrieb dies mit dem spezifischen Blick des Sozialen, der nie wegginge und sich nie im rein Ästhetischen auflöse.

Als wichtigste Einflüsse seien hier vor allem Henri Cartier-Bresson mit seinem Fotografiekonzept des „entscheidenden Augenblicks“ und der von ihm mitbegründeten Fotoagentur Magnum genannt, die sich der humanistischen Fotografie verschrieben hatten und symbolträchtige Bilder über den allgemeinen Zustand der Welt und die „Würde des Menschen“ machen wollten. Genauso der deutsche Fotograf August Sander sowie Robert Frank, der mit seinem Fotobuch The Americans einer der ersten war, der als künstlerischer Fotograf gefördert und anerkannt war, später auch Diane Arbus und ihre Außenseiter-Fotografien. Auch die groß angelegte und international berühmte Ausstellung The Family of Man, Mitte der 50er Jahre am Museum of Modern Art in New York,war in der DDR unter den Fotografen bekannt. Einige von ihnen hatten sogar Gelegenheit, Reisen nach Frankreich zu unternehmen oder sich mit internationalen Fotografen in der DDR zu treffen, beispielsweise mit Helmut Newton oder Robert Frank.

Der Prolog der Ausstellung legt den Fokus auf die unmittelbare Nachkriegsfotografie, in der Fotografen wie Richard Peter sen. und Karl Heinz Mai das zerstörte Deutschland zeigen. Im Zentrum stehen die katastrophalen Ausmaße der Kriegszerstörungen, verkörpert in den Luftaufnahmen der Ruinenlandschaften Dresdens von Richard Peter sen.

Eine weitere Serie von Karl Heinz Mai mit dem Titel Trümmerfrauen (1948/49) zeigt die einzelnen Frauen sehr lebendig und tatkräftig inmitten ihrer schweren körperlichen Arbeit in den Trümmern. Auf vielen Fotografien lächeln sie in die Kamera. Diese Bilder werden mit anderen Fotografien von 1948 kontrastiert, die Mai offiziell zur Erstellung neuer Personaldokumente angefertigt hat. Hier sind die Frauen frontal stehend, ziemlich förmlich und steif abgebildet. Sie wirken seltsam unnahbar ohne wirkliche Ausdruckskraft ihrer menschlichen Züge. Diese scharfe Kontrastierung erzeugt eine enorme Spannung zwischen den beiden Serien: auf der einen Seite die Frauen, die durch ihre körperliche Verausgabung Ordnung in das Nachkriegschaos bringen und als Symbol eines Neubeginns in die Geschichte eingegangen sind, auf der anderen die Ordnung eines bürokratischen Vorgangs zur Erfassung der Bevölkerung.

Diese Gegenüberstellung ist allerdings eine kuratorische Entscheidung der Ausstellungsmacher und bedeutet zugleich einen tiefen interpretatorischen Eingriff in die fotografische Arbeit, die vom Künstler vielleicht überhaupt nicht intendiert gewesen war.

Ähnlich wie die strenge Gegenüberstellung von Mais Arbeiten wurde auch mit einer Serie aus den fünfziger Jahren von Arno Fischer über West- und Ostberlin umgegangen. Hier zeigt sich bereits, dass der Kalte Krieg begonnen hatte und dass der Künstler offen für die DDR Partei ergreift (1953 ist er nach Ost-Berlin gezogen). Das Thema der Serie sind die sich rasch entwickelnden sozialen und politischen Gegensätze in der Stadt. Auf der einen Seite Westberlin, wo die Bilder die Wohlhabenden zeigen: man sieht den Ku-Damm, es regieren Mercedes und die Polizei, ein Treffen von vertriebenen Schlesiern, ein Junge mit einem Erwachsenen vor einer Schaufensterauslage voll alter deutscher Orden. Die alten reaktionären Kräfte, das zeigt die Serie, sind im Westen nicht tot.

Arno Fischer, Westberlin (aus der Serie: Situation Berlin 1953-1960), 1958

Arno Fischer, Westberlin (aus der Serie: Situation Berlin 1953-1960), 1958© Erbengemeinschaft Arno Fischer, Sammlung Berlinische Galerie, Berlin

Arno Fischer, Ostberlin, Stalinallee, 1957

Arno Fischer, Ostberlin, Stalinallee, 1957© Erbengemeinschaft Arno Fischer, Sammlung Berlinische Galerie, Berlin, Abb: WSWS

Auf den Fotografien sind die Gesichter und Personen oft abgeschnitten, dem Betrachter abgewandt und in einer verzerrenden Unteransicht aufgenommen. In den Bildern der DDR hingegen wird ein Ort präsentiert, in der zwar die Kriegszerstörungen noch sichtbarer sind, aber Gemeinschaften der Menschen im Zentrum stehen: Kindergartengruppe, geselliges Zusammensein auf der Wiese. Doch es fehlen Ausgelassenheit und Fröhlichkeit. Auf allen Bildern herrscht eine angespannte Atmosphäre. Die Menschen blicken nie in die Kamera, selten einander an, stattdessen immer seltsam weit weg aus dem Bild hinaus. Sie wirken abwartend, wie auf dem Foto Besuch von N.S. Chruschtschow. Dieses Bild entstand 1957, Manch einer hoffte, ein Jahr nach Chruschtschows halbherziger Abrechnung mit Stalin auf ein „Tauwetter“ in der DDR. Doch man wusste auch, dass es Chruschtschow war, der den Ungarn-Aufstand blutig niedergeschlagen hatte.

Ursprünglich war die Serie für ein Buch gedacht (veröffentlicht als Situation Berlin 1953--1960) und viel umfangreicher angelegt. In dem Buch wird klar, dass Arno Fischer diese Linie zwischen Ost und West nicht so absolut zog, wie die Auswahl der Bilder durch den Kurator und deren strenge Trennung in zwei übereinander hängenden Reihen vorgibt. Arno Fischer selbst wird in dem Fotobuch damit zitiert, dass es ihm nicht um Ost und West, sondern um Oben und Unten ging.

Seit Beginn der sozialdokumentarischen Fotografie am Ende des 19. Jahrhundert, deren Abbildungsgegenstand vor allem die Arbeiterklasse in ihren sozialen Bedingungen war, stand das Thema Arbeit und alles mit ihm Zusammenhängende im Mittelpunkt. Auch in dieser Ausstellung gibt es mehrere interessante Fotos von Evelyn Richter aus den 1960er Jahren über Frauen bei der Arbeit. In Abgrenzung zum sozialistischen Realismus und der staatlichen Pressefotografie sind es keine heroischen Fotos vom die Technik beherrschenden Menschen.

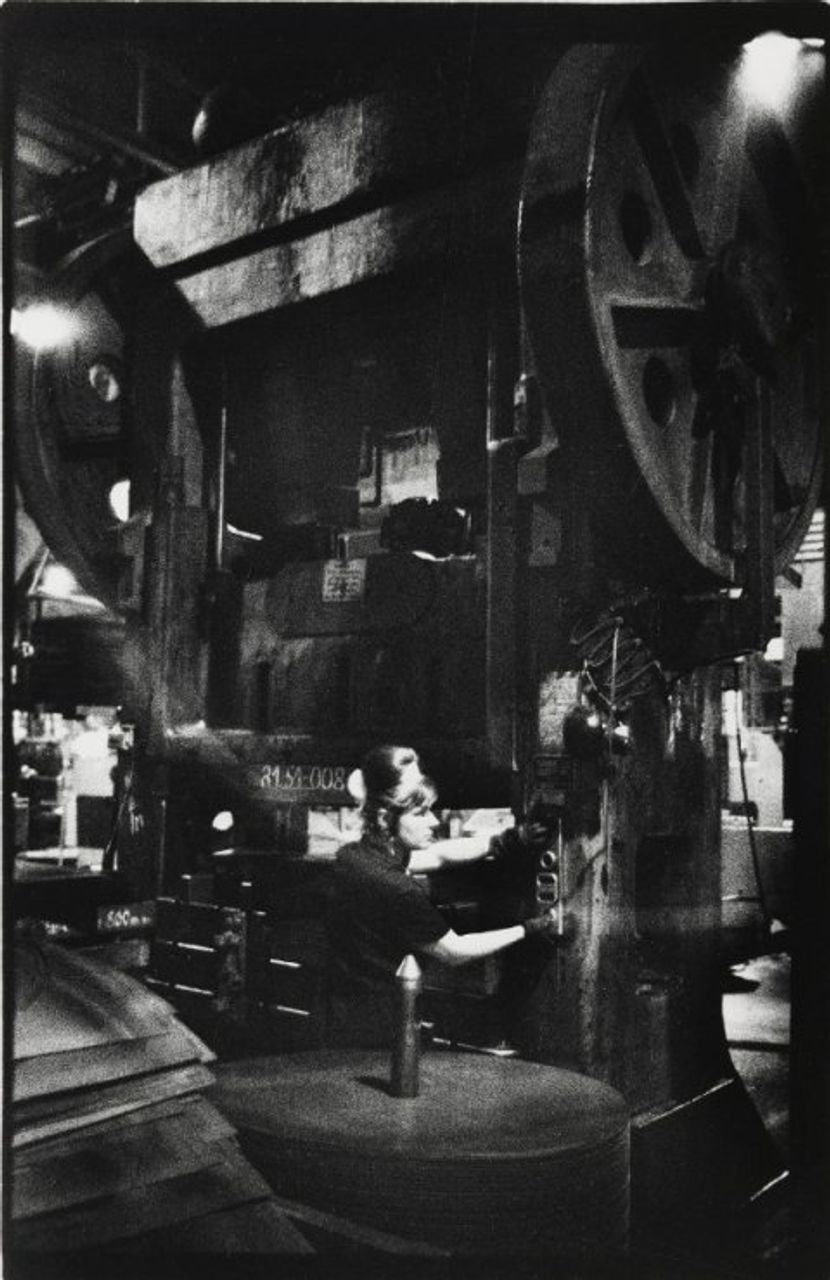

Evelyn Richter, An der Stanze, Dessau 1966

Evelyn Richter, An der Stanze, Dessau 1966© Evelyn Richter, Sammlung Berlinische Galerie, Berlin

Die Frauen, ausschließlich allein auf den Fotos, sind konzentriert auf ihre Tätigkeiten, bei denen sie auf eine ganz heimliche, stille Art mit den Maschinen teilweise zu verschmelzen scheinen. Oft wirken die Arbeiterinnen isoliert oder entrückt, mit ernsthaften schlichten Gesichtszügen in dunklen Räumen festgehalten. Ihre modischen Frisuren zeugen von Selbstbewusstsein und verweisen darauf, dass die schwere Arbeit nicht ihr ganzer Lebensinhalt ist. Das Foto Nachtschicht zeigt eine Arbeiterin, die anscheinend über der Erledigung von Papierkram eingeschlafen ist.

Ist das die Arbeiterklasse, die in der DDR die Macht hatte, wie die SED-Propaganda behauptete? Diese schwer arbeitenden Frauen, die offenbar die Sympathie der Fotografin genießen, scheinen davon nicht viel zu spüren. Oben hinter der Eingeschlafenen sieht man ein Symbol des FDGB, des staatlichen Gewerkschaftsdachverbands.

Das Foto Museumsbesucherin (1975), ebenfalls von Evelyn Richter, zeigt ganz im Hintergrund das bekannte Gemälde Die Ausgezeichnete (1973) von Wolfgang Mattheuer. Es ist das Bild einer abgearbeiteten Frau, die an einem Tisch sitzt, vor sich ein paar magere Blumen, auf dem Foto kaum als solche erkennbar. Mit offenem, aber auch kritischen Blick schaut die selbstbewusste Besucherin im Vorbeigehen auf den Betrachter zurück, als wollte sie uns sagen: Die Zeiten sind vorbei. So etwas akzeptiere ich nicht mehr.

Der Ausstellungsteil „Realität-Engagement-Kritik“ widmet eine Wand auch den Porträts von bekannten, als unbequem geltenden Künstlern und Intellektuellen, wie Wolf Biermann, Jurek Becker, Bettina Wegner, Christa Wolf, Sarah Kirsch, Klaus Schlesinger, Stephan Hermlin und Heiner Müller. Das Foto von Sarah Kirsch zeigt sie auf gepackten Kisten – bereit zur Ausreise. Das 1983 entstandene Foto von Bettina Wegener, die ebenfalls die DDR verlassen musste, zeigt die Liedermacherin am Tisch, dahinter eine große kahle Wand, und spricht eine desillusionierte Sprache. Leider geben die Kuratoren keine Hintergrundinformationen über die Rolle der Abgebildeten und deren Beziehung zu dem Fotografen Roger Melis. Die oben erwähnten Künstler gehörten alle zu den Unterzeichnern eines Briefs gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976. Ihre Kritik an der DDR hatte nichts mit einem Engagement für eine wirklich sozialistische Entwicklung zu tun, sondern drückte eher eine Abwendung von der Arbeiterklasse und eine kleinbürgerlich-demokratische Opposition aus.

Interessant vom Standpunkt der künstlerischen Fotografie ist ein Porträt des DDR-Komponisten Paul Dessau, das die Ausstellungsmacher dem Kapitel Montage-Experiment-Form zugeordnet haben. Das Foto von 1960 Jahren stammt von Edmund Kesting, der in den 1920er Jahren der Avantgarde angehört hatte, unter den Nazis als „entartet“ und in der DDR als „Formalist“ galt. Erst in den 1980er Jahren erfuhr sein Werk wieder Beachtung.

Edmund Kesting, Paul Dessau, 1960

Edmund Kesting, Paul Dessau, 1960© Akademie der Künste, Kunstsammlung, Inv. Nr.118, Abb: WSWS

Auf dem Foto taucht der Kopf des jüdischen Komponisten durch Mehrfachbelichtung dreimal auf. Hier wurden im wahrsten Sinne des Wortes verschiedene Seiten beleuchtet. Die weiße Linie über dem zentralen Gesicht verleiht ihm den Eindruck einer Maske. Das Bild scheint nach den Widersprüchen und Brüchen Dessaus zu fragen. Seit 1939 KP-Mitglied, hatte dieser mit Brecht zusammengearbeitet und später zahlreiche stalinistische Kampflieder und das „Aufbaulied der FDJ“ geschrieben. Trotz hoher Ehrungen stand auch er unter dem Formalismus-Vorwurf. Seit den 1930er Jahren faszinierte ihn die Zwölfton-Musik Schönbergs, und er setzte sich in der DDR für moderne Musik ein. Wer ist Paul Dessau, fragt das Foto Edmund Kestings.

Das Soziale weicht dem Flüchtigen – die 1980er Jahre

In den 1980er Jahren fand ein künstlerischer Bruch statt, als eine neue Künstlergeneration die alten Kunstkonzeptionen radikal verneinte, was zu Auseinandersetzungen bis hin zum Vorwurf des „Verrats“ führte. Es war mehr als ein Generationenkonflikt. Die jungen Fotografen hatten Abschied genommen von den Illusionen einer humaneren DDR. Sie wollten nichts mehr mit ästhetischen Konzeptionen zu tun haben, die genau diese Hoffnung vermittelten, mit einer Fotografie, die in ihren Augen staatsnah und staatstragend war. Doch in der falschen Identifizierung der alten sozialkritischen Fotografie mit dem Staat drehten sie auch deren sozialen Inhalten und Fragen den Rücken zu. Sie wandten sich von der Beobachtung und Erfassung einer konkreten gesellschaftlichen Realität ab.

Die Fotografien der jüngeren Generation sprechen dementsprechend eine ganz andere Sprache, widmen sich anderen Bereichen der Gesellschaft. Die Farbfotoserie von Erasmus Schröter entstand in dieser Zeit: Zwei Männer in einem Gewächshaus gestikulieren und versuchen durch die milchige Folie zu schauen. Doch so wie wir sie, sehen sie wahrscheinlich auch das Außen nur verschwommen, in dem sich in endloser Reihe Gewächshäuser fortsetzen – ein Bild über die Isolation des Einzelnen oder der DDR?

Ein anderes Foto zeigt ein kleines Kind im Laufgitter, festgeschnallt in seinem Sitz. Es schreit, von vorne angeblitzt. Es ist eine grelle, unwirtliche Szenerie, von hinten überragt es das Quadrat des großen, dunklen Fernsehers. Eine weitere Arbeit zeigt einen Mann, dessen Pullover dieselben Farben aufweist, wie das Bild mit den Zapfsäulen daneben. Hier geht es nicht mehr um den einfachen Menschen, dem mit Sensibilität und Interesse begegnet wird, dessen Schicksal stellvertretend für andere gelten soll. Hier verschmelzen die Abgebildeten mit anderen Bildgegenständen zu einer Bildaussage, die von einem diffusen Unbehagen, aber auch einer grotesken Komik geprägt ist. Der Künstler selbst erzählt in einem Interview, dass er nach Motiven gesucht habe, die ein allgemeines Lebensgefühl ausdrücken sollten, „das Gefühl einer stehen gebliebenen Zeit, eines Stillstands“. Hierzu bedient er sich zunächst alltäglicher Szenen, die er dann mithilfe von Inszenierungen von Gegenständen und Personen verändert.

Auch die inszenierten Massenveranstaltungen von SED und FDJ, die bei Jens Rötzsch Ende der 1980er Jahre in den Blickpunkt rutschen, ernten Spott und Sarkasmus: eine Serie von Farbfotografien über ein FDJ-Pfingsttreffen mit Frauen in blauen Plastiksportanzügen, eine Sahnetorte mit SED-Symbol oder der Marsch der Kampfgruppen, der nur vereinzelte Männer zeigt, die angestrengt überdimensionierte Fahnen tragen. Ein Spielmannszug mit Militäruniform, den dicken Bauch des Mannes im Vordergrund, wird durch die fotografische Unteransicht der Lächerlichkeit preisgegeben.

Ähnlich wie bei Erasmus Schröter wird Wärme oder Anteilnahme bewusst aus den Bildern verbannt, wir sehen nur noch anonyme Statisten. Zeigte sich in früheren Darstellungen von Märschen, Gedenk- oder Jahresfeiern eine nüchterne Distanz der Bevölkerung zu staatlichen Veranstaltungen (beispielsweise bei Arno Fischer), so zeugen diese Bilder von der Distanz des Künstlers zu den Abgebildeten selbst. Es sind nicht mehr festliche Inszenierungen, an denen reale Menschen (warum auch immer) teilnehmen, sondern groteske Gestalten in einem Schauspiel.

Durch den Einsatz von Blitz bei Tageslicht verschwindet die Raumtiefe, und eine seltsam gekünstelte, schräge Farbigkeit zeigt sich, die so gar nicht zum natürlichen Umgebungslicht auf den Bildern passen mag. Hier scheint alles zur oberflächlichen Maskerade verkommen. Für eventuelle tiefere Ursachen gibt es keine Anhaltspunkte.

Jens Rötzsch, Berlin (Ost) 1989 – Pfingsttreffen der FDJ – Stadion der Weltjugend

Jens Rötzsch, Berlin (Ost) 1989 – Pfingsttreffen der FDJ – Stadion der Weltjugend© Jens Rötzsch, Sammlung Berlinische Galerie, Berlin

In vielen Arbeiten von Künstlern zu dieser Zeit zeigt sich ein deutlich ausformuliertes Misstrauen gegenüber dem Kollektiv und der Masse. Die Orientierung gilt gesellschaftlichen Randgruppen und Individuen, die aus dem Alltag einer genormten Gesellschaft als Unangepasste oder Asoziale herauszufallen scheinen, anhand derer sich die Brüchigkeit der Gesellschaft exemplifizieren lässt – Menschen, „die nicht verbogen und verkrümmt wurden“, sagt Gundula Schulze Eldowy im Interview mit dem rbb Inforadio. Sie ist eine der Fotografinnen, die in ihren Arbeiten einen Übergang in diese Richtung zeigen, und wurde damit weltberühmt.

In der Ausstellung ist ihre bekannte Schwarz-Weiß-Serie Aktporträts (1983-86) zu sehen: Ein älteres mageres Männlein sitzt auf seiner Couch in einer ärmlichen Wohnung, die düster und eng wirkt, das Gesicht mit Falten zerfurcht, hinter ihm auf einem Regal Alkoholika, fein säuberlich geordnet. Weiter in der Fotoreihe zwei Männer mit Körpertätowierungen, dann ein Mann, der seine femininen Seiten inszeniert. Die Arbeiten zeigen das Private, das Verborgene, aber auch das Unperfekte, Beschädigte. Wenn diese Arbeiten auch nicht ganz als repräsentativ für das umfangreiche Werk der Künstlerin gelten können, das immer wieder von Armut, Einsamkeit, Alter und Krankheit handelt, zeigen diese Bilder doch Symptomatisches für ihre Zeit.

Viele ihrer Fotografien zeugen noch von einer großen Sensibilität gegenüber dem Einzelnen und berühren dadurch tief, enthalten aber bereits deutlich eine Feindschaft gegenüber allem Normalen, das ein Großteil der Arbeiter verkörpert. In dieser Hinsicht ähneln sie stark den Fotografien der Amerikanerin Diane Arbus, die als eine der Ersten diese fotografische Auffassung vertrat. Später labten sich viele Künstler an Bildern und Stimmungen der so genannten Subkulturen: Minderheiten, Punks, Drogenmilieu etc. Aus der amerikanischen Oberschicht kommend und in der Werbefotografie erfolgreich ausgebildet, brach Arbus in den 1960er Jahren mit ihrem Milieu und fotografierte fortan Transvestiten, Gaukler, Kleinwüchsige oder düstere Nachtgestalten und Exoten wie Ehepaare in Nudistencamps.

Ob Amerika, Deutschland oder Großbritannien, in vielen künstlerischen Arbeiten zeigte sich dieser radikale Wandel. Der „normale Arbeiter“ war Fotografie-unwürdig geworden und vollkommen aus den Motiven verschwunden. In die Bilder kehrte er zurück als Massenkonsument, als Inbegriff reaktionären Spießertums.

Zweifel an der Abbildung von Realität

Ähnlich der internationalen Entwicklung, aber zeitlich verspätet, wurde Fotografie in der DDR erst Ende der siebziger Jahre als Kunst anerkannt. Der Status und die Förderung als Kunstform waren mit einer Herauslösung aus explizit sozialen Kontexten verbunden, hin zu einer mehr autonomen ästhetischen Praxis mit einem stark persönlichen Blick auf die Gesellschaft. Diese Definition von Kunst als „eigene Bildsprache und Sicht auf die Welt“ war auch für die Kuratoren dieser Ausstellung das entscheidende Kriterium bei der Auswahl der Künstler und der Arbeiten.

Herausgelöst aus dem angewandten Bereich großer Zeitungen und Magazine und verdrängt durch die Verbreitung von Film und Fernsehen eröffneten sich der Fotografie als Kunst neue Möglichkeiten, so die Auseinandersetzung mit generellen Fragen des Bilds als Informationsträger und die kritische Befragung nach der sozialen und politischen Verwendung von Bildern für bestimmte gesellschaftliche Interessen. Das Foto als Dokument war eben nicht per se ideologiefreier Wahrheitsbeweis.

Die Fotoserie Ein Tag in Ostberlin (1986) von Kurt Buchwald ist eine konzeptuelle Arbeit, in der das fotografische Medium selbst befragt wird: ein Tableau von 63 Fotografien, auf der der größte Teil der Bilder durch eine Person im schwarzen Mantel verdeckt ist, die den Blick auf die Orte dahinter verbirgt. Nur links und rechts an den Rändern erkennt man zum Teil Sehenswürdigkeiten wie die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz. Von weitem betrachtet wirken die Körper wie schwarze Löcher in der Landschaft. Gerade durch die Verhinderung des Betrachterblicks wird die Frage nach dem Sehen gestellt: Was ist wichtig zu sehen, was soll vielleicht (noch) gezeigt werden, was bleibt verschleiert oder welcher Blick ist überhaupt erlaubt?

Diese konzeptuelle Herangehensweise an Fotografie drückte sich im Westen unter dem Einfluss von Poststrukturalismus und anderen postmodernistischen Theorien im zunehmenden Zweifel an der Wirklichkeit selbst aus. Spätestens in den 1980er Jahren kulminierte dies in der völligen Ablehnung einer objektiven Wahrheit. Davon blieben auch die Künstler- und Intellektuellenkreise in der DDR nicht ausgespart.

Die Fragen von Wirklichkeit und Fotografie scheinen hier der Auftakt zu einem neuen Sehen zu sein, in dem das „Dazwischen“, das Flüchtige, Beiläufige, im Fluss Sein, Leerstellen zwischen Ereignissen statt das Ereignis selbst Zeigen immer wichtiger für die Künstler wird. In ihrem Blick auf das Alltägliche, Einfache, Kleine, das Private, das keine Berührungspunkte mehr zu einer konkreten Gesellschaft besaß, ging es immer mehr darum, abstrakte „autonome“ Bilder zu schaffen. Man hatte aufgegeben, die Welt in ihrer Komplexität verstehen zu wollen – geschweige denn zu verändern.

Wie im Umfeld der Grünen in der Bundesrepublik gab es auch in der DDR Tendenzen, sich in gesellschaftlichen Nischen einzurichten und alternative Lebensstile zu praktizieren. Zentrale Motive der Arbeiten aus den 1980er Jahren sind die Beschäftigung mit der eigenen Identität, dem eigenen Körper, mit Fragen: Wie fühle ich mich? Was löst die DDR in mir emotional aus? Einen Eindruck vom Gefühlszustand dieser Fotografen geben verschiedene Fotos von Körperteilen und -fragmenten, die nicht zusammen passen und Deformierungen zeigen. Der Fotograf Sven Marquardt schuf theatralisch-dramatische und morbid-erotische Aktinszenierungen einer DDR-Subkultur, mit denen er den seiner Meinung nach tristen, grauen Alltag und die Menschen in ihm provozieren wollte.

Insgesamt kann der Betrachter feststellen, dass die größere Freiheit des subjektiven Blicks nicht genutzt wurde, gesellschaftliche Widersprüche deutlicher zu zeigen, tiefer zu bohren als die von den jungen Fotografen kritisierten „Staatskünstler“. Stattdessen tauchen in ihren Arbeiten Versatzstücke westlicher „linker Kritik „auf. Konsum- und Medienkritik sowie das Unbehagen vor einer gleichgerichteten Masse finden sich ebenso in der Ausstellung.

Matthias Leupold, Im Kino / Teil II, Berlin 1983

Matthias Leupold, Im Kino / Teil II, Berlin 1983© Matthias Leupold / VG Bild-Kunst Bonn, 2012, Sammlung Berlinische Galerie, Berlin

Als anschauliches Beispiel sind die Arbeiten von Matthias Leupold Im Kino/Teil II (1983) zu nennen – sozusagen ein „Vom Wir zum Ich“, ein recht bekanntes und viel zitiertes Bild: Im Kino bei der Vorführung eines 3D-Films erhebt sich ein Einzelner aus einer scheinbar verblendeten, nicht sehenden und regungslos erstarrten Masse und empört sich. Der Schrei soll wohl Erwachen, Protest und Befreiung zugleich repräsentieren. Als „pikant“ und „radikal“ wird in den Rezeptionen auch immer wieder auf die besondere Entstehung verwiesen: nicht inszeniert, sondern vor Ort sozusagen interventionistisch während eines normalen Kinobesuchs aufgenommen.

Die Arbeit von Jörg Knöfel Schlachthaus Berlin (1986-88) zeigt eindringlich, welche Rolle der Arbeiterklasse innerhalb einer industriellen Tötungsmaschine zukommt. In einem schmalen, verschlungenen Gang aus hohen Aluplatten betritt der Betrachter sozusagen den Produktionsprozess des Schlachtens, dessen Grausamkeit und Brutalität in Form ausschnitthafter, nicht klar zu erkennenden, teils albtraumhaft wirkenden und mittlerweile abgenutzten Schwarz-Weißfotografien vermittelt wird, die den Weg säumen. Zwischendurch Bilder von Innereien, toten Tierföten, Händen, Körperfragmenten, kalten gefliesten Innenräumen und auseinander gezogener Schweinehaut.

Ob Menschen, Tiere oder die Maschinen, alles verschmilzt hier zu einem großen Ganzen, einem nicht enden wollenden Prozess des Tötens, Zerkleinerns, Vernichtens. Hier zielt die Inszenierung auf starke Beklemmung beim Betrachter. Das Einleitungsbild zeigt einen älteren Arbeiter, der in seiner unrasierten Magerkeit und seiner abgewetzten gestreiften Kleidung wie ein KZ-Häftling wirkt. Das Ende des Weges – einer Sackgasse gleich – bilden einige große Farbfotografien, auf denen Tierkadaver in ihren roten Blutlachen liegen. Zwischendurch immer wieder Fotografien von Arbeitern in ihren Pausen, die rauchen, erschöpft oder teilnahmslos und abgestumpft wirken.

Hier zeigt sich ein ganz anderes Bild der Arbeiterklasse als in früheren Jahrzehnten. Es ist sicher nicht zu viel hineininterpretiert, wenn man aus der Installation den Schluss zieht, dass von den Arbeitern hier nichts mehr zu erwarten ist; sie machen alles mit oder können zumindest nicht anders, weil sie als konstitutives Element in dieser riesigen industriellen Maschinerie selbst gefangen sind. Wurde in früherer Zeit eine Ambivalenz oder auch der Gegensatz zwischen Arbeitern und Staat sichtbar gemacht, zeigen die neueren Arbeiten die eigene Ambivalenz der Künstler gegenüber Arbeitern.

Früher hatten viele Künstler und Intellektuelle trotz Illusionen in die DDR dem wahren sozialen Zustand nachgespürt, ohne jedoch den widersprüchlichen Charakter der DDR zu begreifen. Mit der Zunahme ihrer eigenen Desillusionierung und dem Gefühl der eigenen persönlichen Unfreiheit äußerte sich nun eine Ablehnung der letzten fortschrittlichen Aspekte, der relativen sozialen Gleichheit in der DDR-Gesellschaft. Dies nahm auch offen anti-kommunistische Züge an.

Eine Ausnahme innerhalb dieser Entwicklung ist die Arbeit von Christian Borchert. Seine Familienporträts aus dieser Zeit (1983-1985) wurden zum Publikumsmagnet der Ausstellung. Vor keiner anderen Arbeit in der Ausstellung haben sich die Besucher derartig oft in gegenseitige Gespräche verwickelt. Der Künstler porträtiert die verschiedensten Familien in ihren Wohnungen, die Bilder sind nicht mit Namen, sondern mit den Berufsbezeichnungen der Eltern betitelt: vom älteren Komponisten, mondän vor standesgemäßem Flügel, großem Bücherregal, neben seiner viel jüngeren Ehefrau, bis hin zur reisenden Scherenschleifer-Familie vor ihrem Wohnwagen. Der Fotograf ließ die Familien sozusagen sich selbst vor der Kamera inszenieren.

Christian Borchert, Familie W. (Komponist, Ärztin für Anästhesie), Ostberlin 1983,

Christian Borchert, Familie W. (Komponist, Ärztin für Anästhesie), Ostberlin 1983,© SLUB / Deutsche Fotothek Dresden, Berlinische Galerie, Abb: WSWS

Christian Borchert, Familie T. (Fleischer, Fleischerin), Kienitz Dorf (Oderbruch) 1983,

Christian Borchert, Familie T. (Fleischer, Fleischerin), Kienitz Dorf (Oderbruch) 1983,© SLUB / Deutsche Fotothek Dresden, Berlinische Galerie, Abb: WSWS

Dem heutigen Betrachter zeigen diese Bilder, dass in der DDR nicht alle gleich waren, dass es Privilegierte und Unterprivilegierte gab. Im Verlauf der 1970/80er Jahre verschärfte sich diese soziale Differenzierung. Die Fotoserie von Borchert begeistert auch deswegen, weil sie deutlich macht, wie die einzelnen Familienmitglieder durch ihre Stellung in Beruf und Gesellschaft bestimmte soziale Typen repräsentieren, die bis ins Private wie Zimmerwahl oder Einrichtungsgegenstände ablesbar waren. Doch dem Betrachter wird auch klar, dass dies nicht so eindeutig eins zu eins übertragbar ist und man mit stereotypen Vorstellungen auch an Grenzen der Wiedererkennung stößt.

Der Arbeit liegt ein künstlerisches und gesellschaftliches Verständnis zugrunde, in dem der Mensch nicht allein durch ein Porträt seines Gesichts oder seiner Person, sondern nur im Zusammenhang seiner Umgebung zu begreifen ist. Christian Borchert knüpft an die fotografische Tradition von August Sander an, der mit seinem Porträtopus Menschen des 20. Jahrhunderts dem Sozial- und Berufstypus der Weimarer Republik nachging. Diese Auffassung war nach dem Zweiten Weltkrieg Jahrzehnte lang im Kunstbereich misstrauisch bis ablehnend beäugt worden. Erst in den letzten Jahren gibt es wieder vermehrt positive Bezüge auf sein Werk.

Der künstlerische Bruch Anfang der Achtziger Jahre vollzog sich auf internationaler Ebene und reflektierte die wachsende internationale gesellschaftliche Krise. Es war die Zeit, als mit der Globalisierung der Druck der internationalen Märkte auf jedes Land zunahm, im Westen Thatcher und Reagan massiv die Bevölkerung angriffen und in der Sowjetunion unter Gorbatschows Perestroika die Weichen für eine kapitalistische Restauration gestellt wurden. Viele Kulturschaffende in der DDR waren von Gorbatschows Perestroika und Glasnost beeindruckt und wandten sich von der Arbeiterklasse und von sozialistischen Zielen ab.

Eine Gesamteinschätzung der fotografischen Arbeiten der Ausstellung „Geschlossene Gesellschaft“ ist schwierig. Es gibt kaum Vergleichsmöglichkeiten, zu wenig ist über künstlerische Fotografie aus der DDR bekannt. Kurator Ulrich Domröse spricht von nicht mehr als „vielleicht achtzig“ künstlerischen Fotografen in der DDR. Ihre Ausstellungen wurden nur in wenigen Fällen komplett verboten, und nach der Zensur waren sie einfach in einer anderen Stadt zu sehen. „Wenn man die Orte wusste, wo solche Fotografieausstellungen zu sehen waren, konnte man die Bilder sehen. Das war kein Geheimnis“, sagt Domröse.

Was in der Ausstellung jedoch klar ins Auge fällt, ist die überdurchschnittliche Qualität der sozial engagierten Fotografie, ihr Facettenreichtum, ob abbildend, erzählend oder hinterfragend. Es sind vor allem diese Bilder, die berühren. Im Gegensatz dazu steht ein Großteil weniger überzeugender Arbeiten aus dem letzten Jahrzehnt der DDR. Das erscheint zunächst überraschend, da sich die Ausstellung bemüht, dem Besucher gerade diese Zeit nahe zu bringen, in der die DDR-Künstler endlich „wirkliche Kunst“ machten, die nicht explizit mit einem sozialen Interesse oder Engagement verbunden war, dieses sogar ablehnte. Dass das Soziale manchmal sozusagen noch zwischen den Zeilen auftaucht, sei einfach ein wertvoller Nebeneffekt, erzählt Ulrich Domröse im Interview mit der Berliner Zeitung. Doch gerade dies ist die eigentliche Stärke der Ausstellung.

***

Zur Ausstellung erschien der Katalog: Geschlossene Gesellschaft. Künstlerische Fotografie in der DDR 1949 – 1989, mit einer „Chronologie zur Fotografiegeschichte und Kulturpolitik in der SBZ / DDR 1945 – 1990“ sowie einem Anhang zu den Biographien der beteiligten Künstler. Alle Katalog- und Anhangtexte wurden ins Englische übersetzt.

Bielefeld/Berlin: Kerber Verlag, 2012